共有問題や認知症問題を解決するための家族信託

【家族(民事)信託とは】

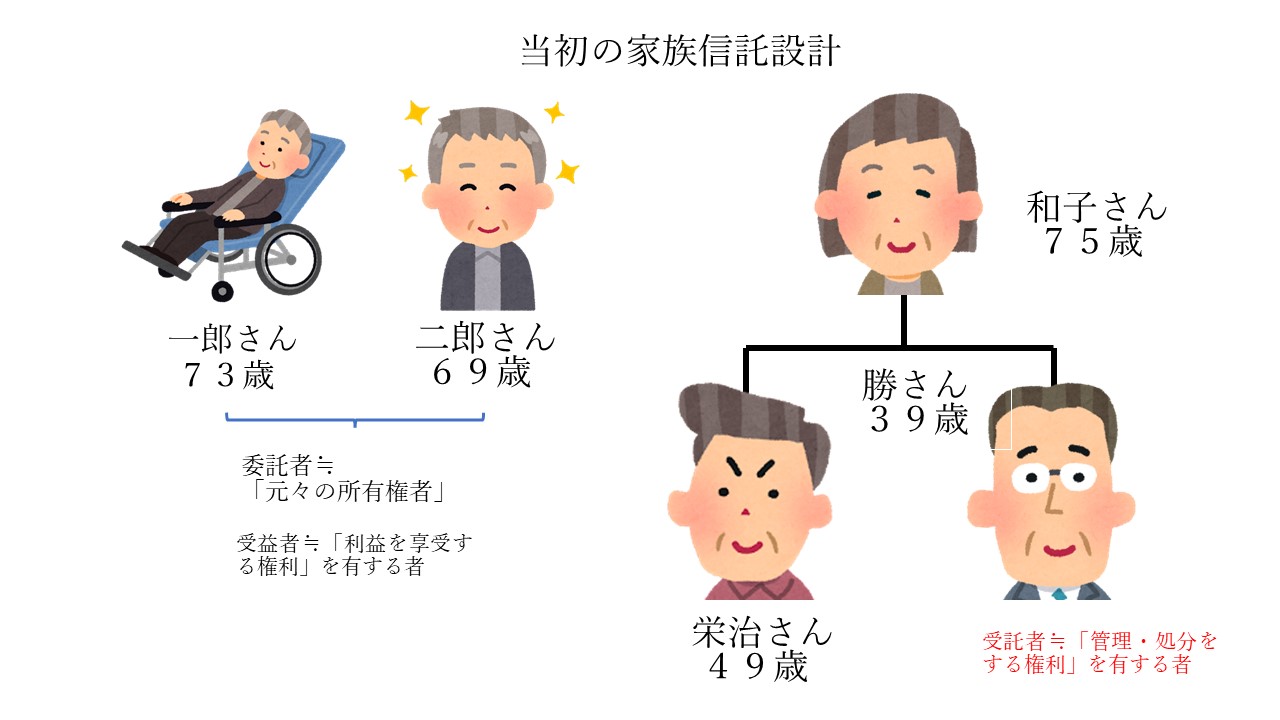

家族(民事)信託の登場人物は3つに分解されます。委託者、受託者、受益者の3つがそれにあたります。概念的・形式的な所有権については、信託の組成時に受託者に移転すると考えるのが一般的です。しかし用語が難解ですので、少し法律的には正確ではないことは承知ですが、今回はわかりやすく下記のように言い換えます。

委託者≒「元々の所有権者」

受託者≒「管理・処分をする権利」を有する者

受益者≒「利益を享受する権利」を有する者

今回のケースでも家族信託を用いることにします。

家族(民事)信託の最大の有用な点は、所有権を「管理・処分をする権利」と「利益を享受する権利」を有する者を別個に定められる点にあります。

・当初(1回目)の家族(民事)信託組成の結果

委託者≒元々の「所有権者」は 一郎さんと二郎さん

受託者≒「管理・処分をする権利」を有する者は 勝さん(甥)です。

最初の受益者≒「利益を享受する権利」を有する者は 一郎さんと二郎さんとなります

この信託の契約者は「一郎さんと二郎さん」と「勝さん」になります。

健康に少し不安のある一郎さんはもちろんのこと、もし二郎さんについても認知症などを発症してしまったとしても、日常の収益不動産の管理、いざという時の売買手続きを行うのは勝さんになります。一郎さん二郎さんの存命時においての、資産の凍結のリスクは避けることができます。

また残念ながら必ず将来どこかで、一郎さんか二郎さんのどちらかが死亡が発生します。

この時も想定できるのも、信託の有益な点です。

仮に一郎さんが先に死亡したとして、この結果、信託は下記のように第2形態とするよう設計します。

・一郎さんの死亡後の結果、

「元々の所有権者」は 一郎さんの持分→二郎さん(二郎さんの単独所有)

「管理・処分をする権利」を有する者は変わらず勝さん(甥)です。

「利益を享受する権利」を有する者は二郎さんのみとなります

この場合、一郎さんに仮に遺言があろうと無かろうと、既に不動産自体が信託財産に組み入れされていますので、一郎さんの持分は確実に二郎さんに承継されます。ただし、一郎さんの預金などの金銭財産については、信託口口座などを作成し入金していれば、信託財産として扱われますが、そうでない場合、通常の遺産分割の対象になることがあります。このため「家族(民事)信託」を行った場合でも「遺言」と併用することも多くあります。

そして、また二郎さんも死亡する日も必ずどこかで発生します。

この時、次の委託者及び受益者としては、和子さんが存命で、和子さんに委託者及び受益者に、もし和子さんも死亡してた場合、和子さんの子の勝さんが委託者及び受益者が移転するように設定します。

・一郎さん二郎さん双方の死亡後は

委託者≒「元々の所有権者」は 二郎さん→和子さん(または勝さん)

受託者≒「管理・処分をする権利」を有する者は 勝さん(甥)のまま

最初の受益者≒「利益を享受する権利」を有する者は和子さん(または勝さん)となります

さらに、一郎さん二郎さん死亡時に和子さんが存命で、和子さんに委託者及び受益者が移転したとしても、さらに和子さんの死亡時には栄治さんに委託者及び受益者が移転するように、当初からの信託を設計しておきます。

和子さんが存命としてもかなりの高齢ですが、実際に管理・処分をする権利を有しているのは勝さんですので、問題にはなりません。いずれ訪れる和子さんの死亡時には、委託者も、受託者も、受益者も、全て同一人物の栄治さんです。ここまでくれば、もはや信託を用いて所有権を分離する必要がありませんので、信託を終了するようにします。

【まとめ】

どうせ最終的に勝さんにするのならば、和子さんの生死に関わらず権利を移転する必要がないのでは、と思った方もいるかもしれません。勿論、その方法でも信託で権利の移転は可能です。しかし、「家族(民事)信託」では「「利益を享受する権利(受益権)の移転に伴い、相続または贈与等の税金が課税される」と考えるのが基本です。一郎さんまたは二郎さんの死亡時に、和子さんが存命していた場合、勝さんは甥ですが、この時点では法定相続人ではありません。相続ではなく遺贈と見なされる恐れもあるため、和子さんが存命ならば、和子さんに移転するメリットもあります。

なんだかややこしいな、どうせ勝さんに行くならば相続とかで何とかするか、遺言でも書いておけばいいじゃないか、と思う方もいるかもしれません。繰り返しになりますが、「家族(民事)信託」では、生前にあらかじめ「管理・処分をする権利」と「利益を享受する権利」を有する者を分離できることが大きなメリットです。「利益を享受する権利」を手許に残したたまま、「管理・処分をする権利」は家族の信頼できる者に任せられる。その代わりといっては何ですが、「管理・処分をする権利」を任された者に、将来的には完全な所有権が移転するように定めれば、双方にとってもメリットがあります。

少し話はそれてしまいますが、「家族(民事)信託」では、このように何代にもわたって財産権の移転を計画できるため、例えば非上場の会社経営者のの跡継ぎをしていていくようなものにも用いられています。

このページの執筆者 司法書士 近藤 崇

司法書士法人近藤事務所ウェブサイト:http://www.yokohama-isan.com/

孤独死110番:http://www.yokohama-isan.com/kodokushi

横浜市出身。私立麻布高校、横浜国立大学経営学部卒業。平成26年横浜市で司法書士事務所開設。平成30年に司法書士法人近藤事務所に法人化。

取扱い業務は相続全般、ベンチャー企業の商業登記法務など。相続分野では「孤独死」や「独居死」などで、空き家となってしまう不動産の取扱いが年々増加している事から「孤独死110番」を開設し、相談にあたっている。

- 「相続放棄」ができない、認められない事例とは?

- 【家族信託を検討した方がいいケース】

- 共有問題や認知症問題を解決するための家族信託

- <コラム> デジタル遺産 ~税務署は把握していたアプリの中の相続財産

- 後見制度(任意後見と法定後見)の前にできることはないの?

- 実家の父の様子がおかしい? 資産家の財産を守る家族信託

- 【相続生前対策】親族による使い込みの疑いへの対応策

- 相続人の中に長い間生死不明の者がいる場合(失踪宣告)

- 相続不動産を売却した方が良いケース

- 相続人が多くて話がまとまらない場合

- 相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

- むなしく宙に浮く、億単位の遺産…ある「ひきこもり死」の現場

- 相続人に未成年者がいる場合の相続、遺産分割

- 相続人に行方不明の人がいる場合の相続手続き

- 相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割と相続手続き

- 面識のない相続人がいる場合の相続

- 実際に自分で失踪宣告を申し立ててみたケース

- <コラム>孤独死した方の相続・葬儀代について①

- <コラム>孤独死した方の相続・葬儀代について②

- お客様の声

-

相談事例2025/04/02

-

お知らせ2024/11/13

-

相談事例2024/10/12

-

お知らせ2024/09/27

-

相談事例2023/04/03

-

相談事例2022/12/28

-

相談事例2022/12/22

-

相談事例2022/12/16

-

相談事例2022/11/10

-

相談事例2022/11/08