【相続・生前対策】先妻との子供がいるが、後妻(今の妻)の子供に財産を残す方法を事例で紹介

当事務所では相続の無料相談を実施しております。

横浜市を中心に神奈川県全域から多数のご相談をいただいておりますので、相続について少しでもご不安やご不明なことがありましたらお気軽にご相談ください。

当事務所の無料相談はコチラよりご確認いただけます。

お客様のご相談内容

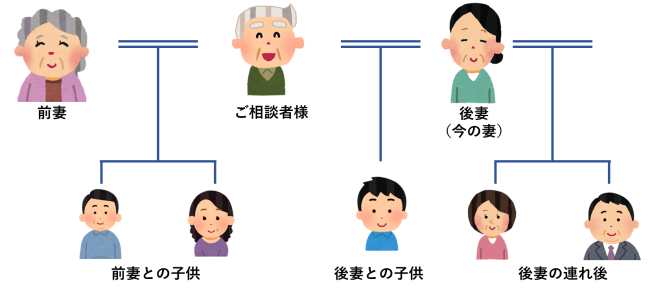

かなり前に私は離婚しています。

前の妻との間には子が2名いましたが、それは前の妻が引き取りました。

その後はあまり連絡を取っていません。

その後、相手も子どもを2人連れた女性と結婚し、今はその連れ子たち同居をしています。

またその女性との間に、実子を1名もうけました。

今一緒に住んでいる家族たちの仲は良いと思います。

今の家族たちに、現在、住んでいる自宅などの財産を極力残してあげたいと思っています。

まず何をどうすればよいでしょうか?

司法書士(当事務所)のご回答、サポート内容

ご相談頂き、誠にありがとうございます。かなり複雑な内容になりますので、事実関係を整理していきたいと思います。

まず連れ子にあたる方たちには「当然に法定相続人」とはなりません。

このため、連れ子との法的な親子関係が現在どのような状況であるのか、整理することが必要です。

今回の相談事例のポイント

今回の相談事例のポイントは下記の通りになります。

1. 連れ子に相続権がない理由

法定相続人となるには法律上の親子関係が必要です。

再婚相手の子(連れ子)は、法律上の親子関係がない限り、民法上の相続人には該当しません。

(⇒下記2へ)

ただし再婚後に生まれた子には実子として扱われるため、相続権があります。

このため再婚後のお子様でも、それぞれの法的な立場が異なるのです。

では連れ子を実子として扱うにはどうすればいいのでしょうか。

2. 連れ子を「法定相続人」とするには

連れ後を法定相続人とするためには養子縁組を実施することで実現することができます。

相続分は実子と同じになります。

この場合、相続においての考え方は、実子と同じ扱いです。

但し実子も含めて、法定相続人の人数が多いため、遺産分割協議が成立しないなどのリスクが考えられます。

このため連れ子を養子にした場合でも、遺言書の作成もセットで検討した方がいいでしょう。

遺言書は公正証書遺言がお勧めです。

公正証書遺言をお勧めする理由

・形式不備による遺言が無効になるリスクがほぼ無い

・公証人が内容チェックするため、法的に適正な内容となる

・証人2名もおり、偽造などを疑われることもなく、相続人間でのトラブルになりずらい

・公証役場で原本保管され、紛失しても再発行可能

・家庭裁判所での検認不要のため、死亡後すぐに相続手続きが可能

このような理由から遺言書を準備される場合は公正証書遺言で準備されることをお勧めします。

養子縁組後の注意

縁起でもない事ですが、再婚時に連れ子と養子縁組をしたものの、その後に夫婦関係が破綻して離婚することもあります。

この場合でも、「離縁をしない限り」養子縁組によって生じた親子関係は自動的には解消されません。

普通養子縁組は離縁が可能です。

離縁方法は養親・養子(※未成年の場合は親権者)双方が合意して、「養子離縁届」を市区町村役場に提出すれば、親子関係を解消できます。

要は婚姻関係における離婚の手続きと同じような手続きと思って頂ければいいでしょう。

一方で、連れ子を「法定相続人」にせずに財産を残すにはどうすればいいのでしょうか。

一般的には遺言書を書いて遺贈することが一般的です。

この場合、相続人ではないため、「遺贈」という扱いになります。遺贈には下記の2種類があります。

特定遺贈:具体的な財産を指定(例:自宅のマンションなど)

包括遺贈:相続財産の全てまたは一定割合を指定

(例:全財産または全財産の3分の1などの指定)

また生前贈与する、という方法もありますが、一般的に相続税に比べて贈与税が極めて高額になるため、あまり現実的ではありません。

非課税で贈与できる額となると年間110万円までとなりますので、無税で贈与できる額にも制限があります。

他にも生前贈与、特になくなる直前の生前贈与については、他の相続人とのトラブルのリスクにもなりやすく、また相続税の税務上では、持ち戻しの問題も生じることがあります。

このため生命保険などを活用した方が有益なことが多いのですが、この辺りの解説は別の機会に行うことにします。

今回のケースですと、他の財産については分かりませんが、現在、住んでいる自宅の扱いがポイントなると思われます。

自宅不動産というのは極めて分割が困難です。

土地や建物を等分に登記することはできますが、管理や処分の際のトラブルの元になることが多いです。また現実的に1人1人が自由に処分をすることもできず、今後の方針で揉めることが多いです。

1人が住み続けたいが、他の相続人は売却して現金化したい、など相続人の間で希望が分かれることがあります。

また子の代でも不動産の処分などの結論がでないとなると、いずれ子の代も亡くなり孫の代となるなどすると、権利関係が極めて複雑になります。

このため、このようなケースにおいては、せめて自宅不動産についてのみでも、特定の相続人、できれば1名の相続人に対して相続させるような公正証書遺言などを記しておくことをお勧めします。

その他、保険金などを活用した遺留分対策なども検討したいところですが、それはその他の金融資産などにより、取りうることが可能な対策なども変わってきますので、別途のケースバイケースにより検討すべきかと思います。

司法書士の結論

他の相談と、同じような結論になってしまい恐縮ですが、やはり子どもが複数人いる場合、など遺言書が有効な対策であることは変わりがありません。

どんな人間でも自分の死後において、自らの相続手続きを自分で行うことは不可能です。

自分の死後について争いの火種を残すか、それとも極力その可能性を減らす施策を取るか、これは生前に多少の労を厭わずに、何かしらの手続きを行うしか、方法がないと思われます。

当事務所では複雑な相続手続きや生前対策の実績が多数ございますので、少しでもご不安の方は是非お気軽にご相談いただければと思います。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラよりご覧ください。

相談事例の最新記事

- 【相続事例】疎遠だった父が亡くなり病院から連絡がきたが再婚していて腹違いの兄弟がいたケース

- 兄弟相続の際は甥姪が相続人に?行方不明の場合はどうする?司法書士が解説

- 【相続事例】海外に嫁いだ姉の失踪宣告をして相続手続きを進めたケース

- <コラム> デジタル遺産 ~税務署は把握していたアプリの中の相続財産~(後編)

- 出張無料相談会のお知らせ

- 年末年始の休暇のお知らせ

- 相談例110 亡くなった父に遺言書があったが遺産分割をやり直したい

- こんな時どうする?相続人不存在となった親族所有の不動産を買戻したいケース

- 相談例108 特別縁故者として認められるのはどのような人ですか?

- オンラインセミナーの開催について

- 相談例107 特別縁故者として相続財産を受領できるのはどのような関係の人ですか

- 弊所代表の連載掲載のお知らせ

- 相談例106 特別縁故者として被相続人の不動産を取得するにはどんな手続きが必要ですか?

- 相談例105 特別縁故者の申立てをすれば相続人でなくとも相続財産の受領は可能ですか?

- 相談例104 相続人不在なら従兄弟の私が相続できますか?

- 相談例103 相続人不在なら財産は自動的に国のものになるの?

- 相談例102 法定後見制度と任意後見制度の違いについて教えてください②

- 相談例101 法定後見制度と任意後見制度の違いについて教えてください①

- 相談例100 遺留分の放棄と相続放棄の違いについて教えてください

- 相談例99 相続登記をやり直すと税金が課税されますか?

- 相談例98 一度登記した相続登記をやり直したい

- 夏季休暇のお知らせ

- 相談例97 相続した不要な農地を処分したいです

- 相談例96 (登記と税金)③ 要らない土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)を使いたいです!

- 相談例95 (登記と税金)② マンションの相続登記で必要な税金(登録免許税)を教えてください

- 相談例94 (登記と税金)① 相続登記で非課税になるものを教えてください

- 弊所代表の連載掲載のお知らせ

- <相続に関する時事ニュース> 「一時」成年後見人制度の創設か?

- 相談例93 (相続全般)⑦ 相続人の中に認知症の者がいます

- 相談例92 (相続全般)⑥ 相続人の中に未成年者がいる場合

- <相続に関する時事ニュース> 相続での不動産登記が義務化

- 相談例91 (相続全般)⑤ 夫婦間の贈与に関する特例2

- 相談例90 (相続全般)④ 夫婦間の贈与に関する特例

- <相続に関する時事ニュース> 路線価か、実勢価格か

- 相談例89 (相続全般)③ 農工銀行という銀行の抵当権の抹消

- 相談例88 (相続全般)②相続した不動産に抵当権が設定されたままです

- 相談例87 (相続全般)①相続放棄したい不動産の遺品整理

- 相談例86 (渉外相続)⑦外国籍の方の相続手続きを楽にする方法はないの?

- 相談例85 (渉外相続)⑥在日台湾人名義の父の不動産の相続

- 弊所代表の連載掲載のお知らせ

- 相談例84 (渉外相続)⑤在日中国人名義の父の不動産の相続

- 相談例83 (渉外相続)④在日韓国人名義の父の不動産の相続

- 相談例82 (渉外相続)③外国籍の夫名義の不動産を「相続」したい

- 相談例81 (渉外相続)②外国籍の夫名義の不動産を「処分」したい

- 相談例80 (渉外相続)①半世紀会っていない外国人配偶者からの遺留分請求は有効ですか?

- 相談例79 (相続/不動産)⑰相続した地方の不動産の解体を求められています。

- 相談例78 (相続/不動産登記)⑯従兄弟が死亡しましたが、相続人がいません。

- 相談例77 (相続/不動産登記)⑮父が、遺言書で不動産の遺贈を受けましたが・・

- 相談例76 (相続/不動産登記)⑭遺言書で不動産の遺贈(寄付)を命じられました(相続人が1人もいないケース)

- 相談例75 (相続/不動産登記)⑬遺言書で不動産の遺贈(寄付)を命じられました

- 相談例74 (相続/不動産登記)⑫遺贈の登記をしたいのに権利証が見つかりません

- 相談例73 (相続/不動産登記⑪)相続でも不動産取得税は課税されるの?

- 相談例72 (相続/不動産登記)⑩遺贈の登記ってどうやってやるのですか?

- 相談例71 (相続/不動産登記)⑨法定相続人への「遺贈」登記

- 相談例70 (相続と年金)④内縁関係でも年金はもらえるのですか?

- 相談例69 (相続と年金)③相続後に年金で何か貰えるものはありますか?

- 相談例68 (相続と年金)②年金は相続財産なの?相続税はかかるの?

- 弊所代表の連載掲載のお知らせ

- 相談例67 (相続と年金)①離婚した元夫が死亡しました

- 相談例66 (相続放棄)⑤相続放棄をした場合、遺族年金や未支給年金は受け取っていいの?

- 相談例65 (相続放棄)④相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

- 相談例64 (相続放棄)③日本国籍を離脱した相続人も相続放棄が必要?

- 相談例63 (相続放棄)②親が相続放棄をした場合、祖父母も相続放棄が必要?

- 相談例62 (相続放棄)①子供が相続放棄をした場合、孫も相続放棄が必要?

- 相談例61 (相続/不動産登記)⑦登記したいが相続人が認知症です

- 相談例60 (相続/不動産登記)⑥相続登記で税金が免除されるケースは?

- 相談例59 (相続/不動産登記)⑤相続登記で税金が免除されるケースはありますか?

- 相談例58 (相続/不動産登記)④相続ではどんな税金がかかるのですか?

- 相談例57 (相続/不動産登記)③それでも住所が繋がらない相続登記

- 相談例56 (相続/不動産登記)②住所が異なる相続登記

- 相談例55 (相続/不動産登記)①権利証が無くても不動産の名義変更は可能?

- 相談例54 (遺言書/相続)例⑭遺言執行者として何をすれば良いか分かりません

- 相談例53 (遺言書/相続)例⑬同性パートナー(LGBT)の方の遺言

- 相談例52 (遺言書/相続)例⑫パソコンのWordファイルで書かれた遺言

- 相談例51 (遺言書/相続)例⑪鉛筆や消えるボールペンで書かれた遺言

- 相談例50 (遺言書/相続)例⑩チラシの裏に書かれた遺言

- 相談例49 (遺言書/相続)例⑨遺言で貰った不動産を拒否したい

- 相談例48 (遺言書/相続)例⑧余命宣告された方の遺言

- 相談例47 (遺言書/相続)例⑦拇印のみの遺言

- 相談例46 (遺言書/相続)例⑥封筒にのみ捺印の遺言書

- 相談例45 (遺言書/相続)例⑤「相続させない」と記載された遺言

- 相談例44 (遺言書/相続)例④英語で書かれた遺言書

- 相談例43 (遺言書/相続)例③日記の一部に書かれた遺言書

- 相談例42 (遺言書/相続)実際にあった遺言書の文例②

- 相談例41 (遺言書/相続)実際にあった遺言書の文例①

- 相談例40 (遺言書)自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて②

- 相談例39 (遺言書)自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて①

- 相談例38 【*相続重要判例】子から親への借金に対する消滅時効

- 相談例37 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑧(葬儀費用は誰が払う?)

- 相談例36 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑦

- 相談例35 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑥(課題点3)

- 相談例34 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑤(課題点2)

- 相談例33 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?④(課題点1)

- 相談例32 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?③

- 相談例31 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?②

- 【兄弟相続】子供がいない方の相続手続き(子なし相続)の注意点やポイントを司法書士が解説

- 相談例29 相続発生時に配偶者が老人ホームに入居していた場合にも、配偶者居住権は設定できますか?

- 相談例28 配偶者居住権が設定されたら誰が居住建物の固定資産税を払うのですか?

- 相談例27 共有の不動産にも配偶者居住権は設定できますか?

- 相談例26 配偶者居住権を設定した方がいいケースは?

- 相談例25 配偶者居住権を売却することは出来るのでしょうか?

- 相談例24 配偶者居住権を主張するためには、不動産登記が必要ですか?

- 相談例23 配偶者居住権について教えてください

- 相談例22 遺産分割前の預貯金払戻し制度について教えてください

- 相談例21 自筆証書遺言の法務局保管によるメリットは何ですか?

- 相談例20 自筆証書遺言の制度はどのように変わったのですか?

- 相談例19 信託の登記をしようと考えています

- 相談例18 家族信託制度を使う事は何かデメリットなどありますか?

- 相談例17 娘が離婚することになりました

- 相談例16 認知症の父、妹(知的障害)がいます

- 相談例15 「他に相続人がいないことの証明書」の書式ってあるのでしょうか?

- 相談例14 叔父さんの弟が行方不明でどうしていいか分かりません

- 相談例13 25年前に行方不明になった兄がいます

- 相談例12 相続放棄について

- 相談例11 相続の持分を譲渡したいケース

- 相談例10 父親の相続財産をすべて母親に相続させたいケース(1人息子の相続放棄はキケン)

- 相談例9 被相続人が死亡してから3ヶ月経過してしまった相続放棄

- 相談例8 遺産を受け取らないための「相続分の放棄」と「相続放棄」を混同したケース

- 相談例7 相続税の申告が必要なケース

- 相談例6 前妻とのあいだに子供がいる場合の相続②

- 相談例5 前妻とのあいだに子がいる場合の相続

- 相談例4 付き合いがない疎遠な親族の相続

- 相談例3 相続人の1人が海外に在住している

- 相談例2 被相続人の連帯保証債務の相続放棄

- 相談例1 遠方の金融機関の預貯金の名義変更

-

相談事例2025/04/25

-

相談事例2025/04/21

-

相談事例2025/04/03

-

相談事例2025/04/02

-

お知らせ2024/11/13

-

相談事例2024/10/12

-

お知らせ2024/09/27

-

相談事例2023/04/03

-

相談事例2022/12/28

-

相談事例2022/12/22